Oleh: Mubarak Djabal Tira/Penulis Opini

SABER, PALOPO | (OPINI). Tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo menguat kembali pada awal 2026, ditandai dengan demonstrasi massal dan pemblokiran Jalan Trans Sulawesi. Aspirasi ini bukan semata isu administratif terkini, melainkan akarnya pada dimensi historis, regulasi nasional, dan ketimpangan pembangunan yang berkelanjutan.

Kajian sistematis diperlukan untuk memahami bagaimana tuntutan ini berinteraksi dengan kerangka hukum pemekaran daerah di Indonesia serta komitmen negara yang belum terealisasi.

Secara regulasi, pembentukan daerah otonom baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015) serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Proses ini mensyaratkan rekomendasi gubernur (Pasal 14 ayat 3), kajian kelayakan, dan persetujuan DPR RI serta Presiden. Namun, sejak Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, pemerintah menerapkan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang berlangsung hingga kini, dengan pengecualian terbatas seperti pemekaran di Papua. Moratorium ini didasarkan pada evaluasi pasca-1999–2009, di mana dari 205 DOB, sekitar 78% gagal mandiri secara fiskal dan administratif, menyebabkan ketergantungan tinggi pada transfer pusat. Hingga 2026, moratorium tetap berlaku, meskipun wacana pencabutan muncul di era pemerintahan baru, dengan setidaknya 42 usulan provinsi baru beredar secara nasional.

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menjamin hak membentuk daerah otonom baru berdasarkan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Moratorium bersifat administratif sementara, bukan larangan konstitusional permanen. Hak menyampaikan pendapat secara damai (Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998) juga melindungi aspirasi masyarakat Luwu Raya, selama tidak mengarah pada disintegrasi negara.

Data empiris memperkuat argumen ketimpangan struktural sebagai pendorong utama. Luwu Raya menyumbang signifikan terhadap PAD provinsi (Rp806 miliar pada APBD 2025), terutama dari sektor pertambangan nikel dan mineral. Namun, infrastruktur tertinggal: jalan rusak di Kabupaten Luwu ~69,34% (lebih dari 1.243 km dari 1.823 km), Luwu Utara ~66,27% (1.288 km), sementara rata-rata provinsi 47,6% (12.216 km). IPM kawasan ini rendah (Luwu 72,79; Luwu Utara 72,07; Luwu Timur 74,95–76,44 pada 2024) dibandingkan Makassar (83,90–85,66). Alokasi Pemprov Sulsel mencapai Rp935 miliar–Rp1,041 triliun pada APBD 2025 (termasuk MYC Rp400 miliar untuk jalan, irigasi, RS regional), diklaim melebihi kontribusi pajaknya. Namun, realisasi proyek sering tertunda, sementara Makassar mendapat prioritas infrastruktur strategis.

Isu tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) semakin memperburuk persepsi ketidakadilan. Pemprov Sulsel mencatat tunggakan DBH signifikan kepada kabupaten/kota, termasuk Luwu Raya: Rp90 miliar untuk Luwu Timur (dari pajak air permukaan PT Vale triwulan II–IV 2024), Rp27 miliar untuk Kabupaten Luwu, Rp16 miliar untuk Kota Palopo, dan estimasi Rp20 miliar sisa untuk Luwu pada 2025. Total utang DBH provinsi mencapai ratusan miliar (sisa ~Rp200 miliar hingga awal 2026), yang memengaruhi fiskal daerah penghasil dan memperkuat narasi bahwa kontribusi besar tidak dikembalikan secara proporsional dan tepat waktu.

Dimensi historis menjadi elemen kunci yang membedakan aspirasi Luwu Raya. Janji negara kepada Datu Luwu ke-36, Andi Djemma (penguasa terakhir Kedatuan Luwu, 1901–1965), menjadi fondasi moral dan politik. Pasca-Proklamasi 1945, Andi Djemma menyatakan bergabung dengan NKRI sebagai salah satu yang pertama. Pada pertemuan 1958 dengan Presiden Soekarno, ia mengusulkan status daerah istimewa atau provinsi tersendiri sebagai penghargaan atas loyalitas dan kontribusi Luwu terhadap Republik. Janji ini sering disebut sebagai komitmen politik atau penghargaan sejarah tidak terealisasi karena instabilitas keamanan pascapemberontakan dan konflik internal. Saat ini, janji tersebut ditagih secara berulang oleh tokoh adat, mahasiswa, dan masyarakat sebagai bentuk keadilan sejarah (asas *pacta sunt servanda*), bukan sekadar romantisme. Kedatuan Luwu bahkan bersurat ke Presiden Prabowo untuk menagih realisasi status khusus atau pemekaran.

Perolehan suara Andi Sudirman Sulaiman pada Pilgub 2024 di Luwu Raya tetap tinggi (Luwu: 134.797 suara; Luwu Timur: 115.126 Luwu Utara: 105.511), menunjukkan dukungan politik. Namun, dukungan elektoral tidak menyelesaikan keluhan struktural. Demonstrasi berujung “lockdown” Trans Sulawesi (Januari–Februari 2026) menyebabkan gangguan logistik dan kenaikan harga BBM eceran hingga Rp35.000/liter. Respons rencana Satgas Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi dikritik karena berpotensi membatasi ruang sipil.

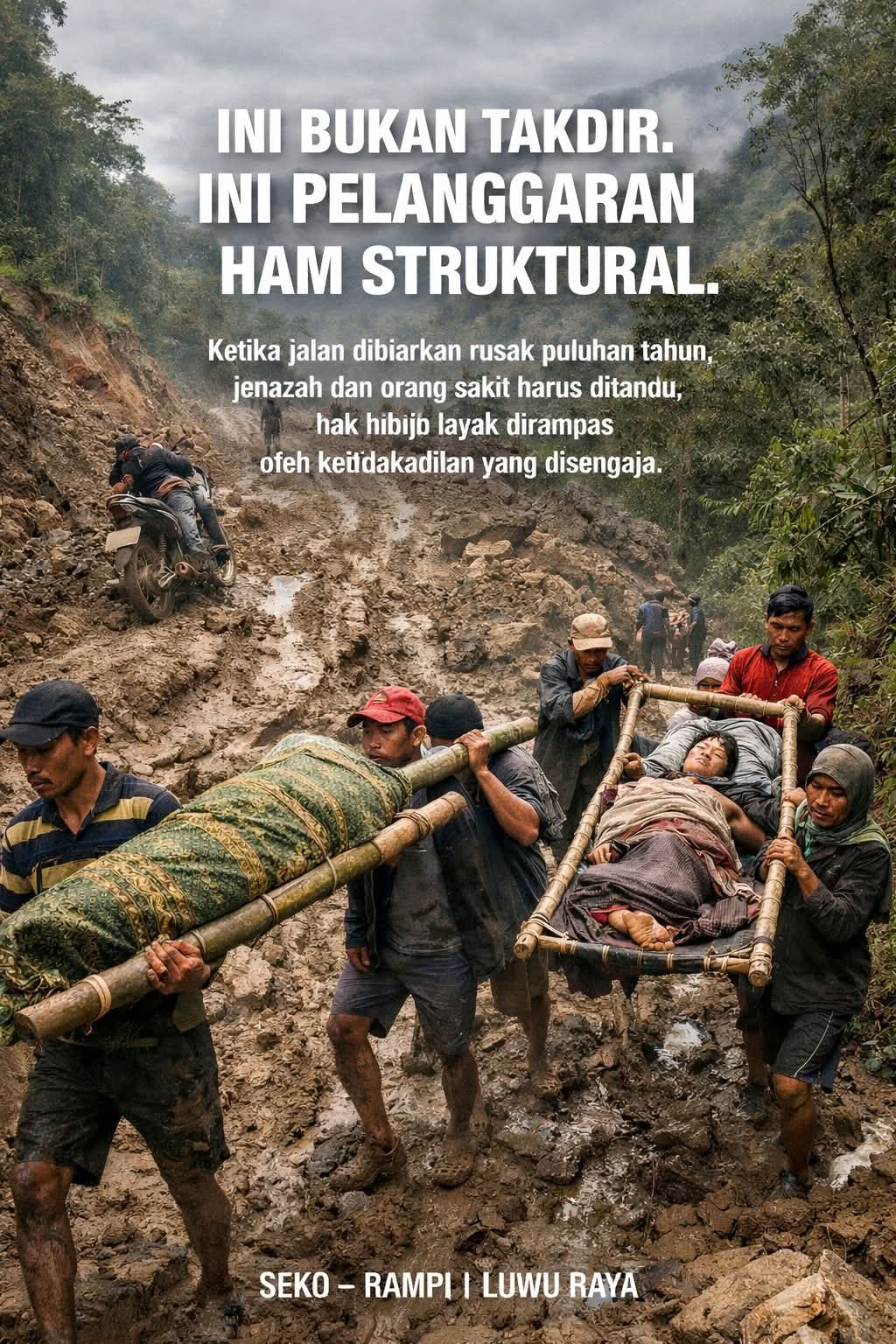

Pernyataan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman terkait Kecamatan Rampi (Luwu Utara) pada 2022 turut mempertegas persepsi ketidakpekaan terhadap keluhan perifer. Dalam konteks tuntutan warga Rampi yang merasa terabaikan infrastruktur dan sempat mengusulkan bergabung ke Provinsi Sulawesi Tengah, gubernur menyatakan “Katanya ada yang mau keluar dari Sulsel. Kenapa tidak keluar sekalian dari Indonesia?” Pernyataan ini dianggap melecehkan dan memicu reaksi keras dari warga Rampi, termasuk demonstrasi, tuntutan permintaan maaf resmi, dan laporan polisi. Meskipun kemudian diklarifikasi sebagai “candaan” yang dimaksudkan untuk menekankan pembangunan bertahap di daerah dengan kontur sulit, ungkapan tersebut meninggalkan kesan negatif dan sering dikaitkan dengan sikap yang tidak sensitif terhadap keluhan masyarakat di wilayah terpencil Luwu Raya. Hal ini memperkuat narasi bahwa aspirasi pemekaran tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga pengakuan identitas dan penghormatan terhadap sejarah serta keluhan lokal yang selama ini terabaikan.

Secara ilmiah dan regulasi, penyelesaian memerlukan pendekatan holistik: (1) kajian fiskal dan administratif independen, (2) evaluasi dampak pemekaran terhadap pemerataan, (3) dialog inklusif melibatkan pusat, provinsi, dan masyarakat, serta (4) penguatan akuntabilitas DBH dan alokasi anggaran. Moratorium bukan penghalang abadi; diskresi negara dapat membuka pengecualian atas dasar keadilan historis dan struktural. Tanpa itu, ketegangan akan berlanjut, bukan karena kegagalan regulasi, melainkan ketidakmampuan menyelesaikan akar ketimpangan dan janji yang belum ditepati.(*)